laut.de-Kritik

Keinen Bock mehr auf die eigene Geschichte.

Review von Mirco LeierSeit 21 Savage mit "A Lot" bei den Grammys abräumte, und so auch der Mainstream entdeckte, dass der Mann durchaus mehr zu erzählen hat, als die Marken der Karren, die in seiner Garage parken, wartete man auf den Moment, in dem sich sein vielfach angedeutetes, lyrisches Potential vollends entfaltet. Der Moment, in dem 21 Savage das alte Image des herzlosen Psychopathen endgültig für einen reflektierten Blick in die eigene Seele abschüttelt, er sozusagen den letzten nächsten Schritt geht.

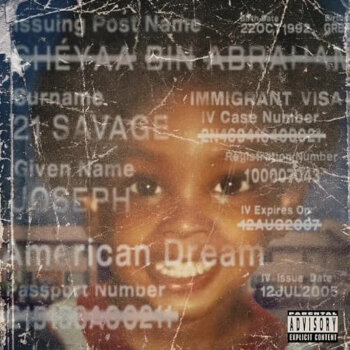

"American Dream" hätte dieses Album sein sollen. Die Promo, die Aufmachung, die Features, vieles deutete darauf hin, dass Savage den Menschen hinter dem Mörder-Image in den Vordergrund rückt, das Messer gegen den Stift eintauscht. Doch stattdessen macht sich im Laufe dieses Albums bald die nüchterne Erkenntnis breit, dass der Mann bereits vor fünf Jahren sein Skill Ceiling erreicht hat und nun vielmehr versucht, in die musikalische Breite zu gehen, um eine Versatilität unter Beweis zu stellen, die lediglich auf dem Papier existiert.

Böse Zungen würden jetzt behaupten, das sei Drakes Verdienst - und haben damit sicherlich nicht gänzlich Unrecht. Ein Album wie dieses, ohne den Erfolg, den "Her Loss" mit sich gebracht hat, scheint schwer vorstellbar. Das klingt jetzt aber doch negativer als es eigentlich gemeint ist.

"American Dream" ist kein schlechtes Album, im Gegenteil: Es enthält einige der bis dato besten Songs in 21s gesamten Katalog. Aber es ist ein ärgerliches Album, weil es auf fast schon schmerzhafte Weise zeigt, dass der Rapper aus Atlanta nicht der vollständige Musiker ist, zu dem man ihn über die Jahre immer wieder hochstilisiert hat und als der er sich hier selbst zu porträtieren versucht.

Das Album eröffnet dramatisch mit einem Monolog von Savages Mutter, die erstmals auf einem seiner Alben seine lange verschwiegene britische Herkunft und ihre Einreise in die USA thematisiert. "All Of Me" knüpft musikalisch daran an und versucht sich, umgarnt von der Stimme der Soulsängerin Rose Royce, an einem biographischen Schnelldurchlauf, einem Abriss der Traumata, die er schon als Jugendlicher in Atalanta erleben musste.

Doch schon hier offenbart sich ein großes Manko: Klar kann Savage über hochtrabende Soul-Samples rappen, und es ist auch nicht so, als hätte er gar nichts zu erzählen. Jedoch greift dies nicht tief genug, um Interesse am Inhalt aufrechtzuerhalten, geschweige denn Emotionen auszulösen. Es ist die hundertste Rags to Riches-Story, dasselbe 'auch Gangster brauchen Liebe', das wir seit Ende der 90er kennen.

Mit dem Unterschied, dass 21 Savage, anders als beispielsweise ein Kodak Black, komplett desinteressiert an seiner eigenen Geschichte und seinem eigenen Schmerz zu sein scheint. Die Texte fallen so unpersönlich aus, jeder könnte sie geschrieben haben, und seine Stimme klingt todmüde. Nicht in einer vom Schmerz gezeichneten Art, sondern so, als wäre er wirklich kurz davor einzunicken.

Insofern ist man fast schon dankbar, wenn Savage diesen narrativen Überbau eigentlich schon mit dem zweiten Track aufgibt und stattdessen schnell wieder in alte Muster verfällt. "Redrum" zeigt, gerade im Kontrast zum Opener, wo die Stärken des Engländers (das zu schreiben, fühlt sich immer noch etwas komisch an) liegen. Auch hier schallert erst mal ein Klassik-Sample durch die Box, bis die polternde 808 der Opernsängerin das Genick bricht und den Himmel blutrot malt. Kaum kann 21 Savage in der Hook seine AK-47 wieder nachladen, klingt er wieder lebendig und hungrig.

Dieser Hunger hält tatsächlich einen Großteil der ersten Hälfte der LP an. "Sneaky" besticht mit düsterem Halloween-Instrumental, und verheißungsvollen "Mhhms", die jede Line der Verses abhacken. Auf "Née-Nah" jagt Metro den Kill Bill-Soundtrack durch die Geisterbahn, und Travis Scott steuert seinen besten Gast-Verse seit mindestens drei Jahren bei. Auf "Dangerous" läuft 21 Savage, angespornt von einem ebenfalls bockstarken Lil Durk-Feature, selbst zu Hochform auf: "Run around like you steppin' on shit, fuck it, we just gon' cut his toes off."

Der 31-jährige fühlte sich musikalisch schon immer am Wohlsten, wenn er das instrumentale Parkett mit Blut beschmieren durfte. Die Entwicklung, die er seit seinen unterkühlten, aber sehr monotonen ersten Tapes zu "Savage Mode II" genommen hat, verdeutlicht ja, wie versatil er diese Facette seiner Musik aufzuziehen vermag. Von absolut dämonisch bis fast schon lustig ist alles dabei. Diese Komfortzone irgendwann verlassen zu wollen, ist sicherlich verständlich, aber eben nicht unbedingt immer schmeichelhaft.

Wo der Move zu einem etwas geradlinigen Sound auf "I am > I Was" noch Früchte trug, beginnen selbige hier wieder zu welken. Auf vielen Songs klingt 21 Savage nicht mehr wie derselbe Rapper, der es sich über die Jahre im moralischen Morast des Untergrunds gemütlich gemacht hat, sondern eher wie Drakes Sidekick, der mit ihm in seinem Penthouse in Toronto Champagner schlürft.

Besonders in der zweiten Hälfte fällt dies negativ auf. Dass 21 Savage ein Faible für R'n'B hat, daraus machte er eigentlich nie ein Geheimnis. Einen so großen Einfluss auf seine eigene Musik wie auf "American Dream" hatte die Stilrichtung bislang allerdings nie. Und dass diese Songs nicht allesamt in Vollkatastrophen enden, hat man am Ende alleine den Gästen zu verdanken, die alle Maßarbeit verrichten.

21 Savage hingegen findet auf Songs wie "Prove It", "Should've Wore A Bonnett" oder "Just Like Me" so gut wie gar nicht statt, eher noch stellt er gar einen Störfaktor dar, der die schönen Hooks und Instrumentals, mit seiner emotionalen Kälte ihres Reizes beraubt. Denn 21 Savage rappt in Love-Songs mit dem gleichen Tenor, mit dem er auch im Detail beschreibt, wie er anderen Leuten die Beine absägt. Er mag in all den Jahren sein Herz wieder gefunden haben, aber seine Stimmbänder haben das, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden.

Dabei beweist "American Dream" gerade in seinem Finale erneut, dass 21 Savage keineswegs die Hände gebunden sind, wenn es darum geht, seinen bewährten Sound zu diversifizieren. Die Frage ist eben nur, wie. Auf "Red Sky" stimmt Indie-Sänger Tommy Newport eine melancholische, dramatische Hook an, die Produzent Honorable CNOTE mit einer Verfolgungsjagd aus gehetzten Streichern und Trap-808s konterkariert. Dieser Kontrast passt wie Arsch auf Eimer und lässt nicht nur das erste Mal so etwas wie Emotionen auf diesem Album aufkommen. Er reißt Savage sogar dazu hin, nach dreizehn Songs seinen Flow zu wechseln und mit der dämonischen Energie des Boogeymans durch die instrumentalen Gassen zu kurven.

Auch der Closer "Dark Days", beweist, dass eine R'n'B-Hook durchaus ihren Platz in Savages musikalischem Kosmos verdient hat - solange der Song auf einer anderen Emotion basiert, als blanke Horniness, getarnt als kitischige Liebhudelei. "This is what growth looks like, no more committing crimes" rappt Savage abschließend und nimmt den roten Faden, der nach dem ersten Song der LP abgerissen ist, wieder auf.

Dies soll das abschließende Statement einer Platte sein, die so tut, als hätte 21 Savage einem nicht noch wenige Minuten zuvor erzählt, er habe einen von ihm erschossenen Rapper von den Toten zurückgeholt, nur um ihn erneut umzulegen. Das von ihm angesprochene Wachstum mag im Privaten stattgefunden haben, keine Frage. Nur scheint sich sein musikalisches Alter Ego in der Folge im Konflikt mit sich selbst zu befinden. Das Resultat ist eine Platte, die einem vorgaukelt, etwas zu erzählen zu haben, nur um zu offenbaren, dass die Diskrepanz zwischen Mensch und Musik sich nur noch schwer zu etwas kohärentem Ganzen zusammenfügen lässt.

Gerade mit Blick auf die Zukunft lässt einen das nicht gerade Freudensprünge vollziehen. Dass 21 Savage weiterhin gute Musik veröffentlichen wird, daran besteht eigentlich kein Zweifel. Die Chancen, zukünftig noch mal ein wirklich starkes Album von ihm zu Hören zu bekommen, stehen nach "American Dream" allerdings so schlecht wie schon lange nicht mehr.

8 Kommentare mit 5 Antworten

kleiner das/dass Fehler

"entdeckte, dass der Mann" ist korrekt.

Ich hör jetzt mal Kodack Black

Kodak natürlich, jaja Schreibfehler

Ab und zu (Twenty-One)

ist mal was gutes (Twenty-One)

dabei, aber meistens gefällt mir sein (Twenty-One)

Flow nicht, außerdem (Twenty-One)

mag ich Adlibs (Twenty-One)

nicht

ich konnte diesen flow am ende vom album einfach nicht mehr hören. der bruder macht in jeder line genau an der gleichen stelle genau die gleiche pause und füllt eins von drei adlibs ein. Das hat mich irgendwann echt nervös gemacht haha

Da schließe ich mich an. Kann man mal auf ein, zwei Tracks bringen, aber nicht auf Album- bzw. Karrierelänge.

Mir hat er besser gefallen (Twenty-One),

als er noch der „herzlose Psychopath“ im Savage Mode war (Pussy).

Twentyone (twentyone). Es sind ein paar Banger auf dem Album, dann wieder so Totalausfälle wie Pop Ur Shit. naja....https://youtu.be/kPVjbT5ej3s?si=P2-T-G6ijB…

"Seitd" gefällt mir, wenn mensch auf Nummer sicher gehen will

Ist schon witzig, ja Auf der anderen Seite halt auch etwas peinlich, dass sowas direkt beim ersten Wort der Review passiert und dann auch ein, zwei Tage stehen bleibt. Dass bei laut.de niemand gegenliest, kann ich einfach nicht. Klar, Lektoren sind teuer, aber man könnte doch wenigstens mal den Praktikanten drüberschauen lassen.

Auf der anderen Seite halt auch etwas peinlich, dass sowas direkt beim ersten Wort der Review passiert und dann auch ein, zwei Tage stehen bleibt. Dass bei laut.de niemand gegenliest, kann ich einfach nicht. Klar, Lektoren sind teuer, aber man könnte doch wenigstens mal den Praktikanten drüberschauen lassen.

*einfach nicht verstehen

Es ist äußerst interessant, wie kommerziell erfolgreich solche Alben sind. Wenn 21, Drake oder so ein Album veröffentlichen, dann ist das mit neuen Alben von 2Pac, Bigi oder Jay Z in der Vergangenheit vergleichbar. Nur das die heutige Musik im Vergleich zu damals unfassbar langweilig ist. Der Rapstil sowieso, da heute nur noch gesprochen und nicht gerapt wird. Der flow ist unter jeder Sau. Also unfassbar eigentlich.

Nach heutigen Maßstäben bekommt das Album von mir 3 Punkte. Nach damaligen -1